摘要: 原标题:探秘世界第一家儿童博物馆 翻翻家长和老师的朋友圈,你会发现在受疫情影响的过去半年里,神兽突然高频地被用来指称儿童.以前,他们可能被叫做萌

原标题:探秘世界第一家儿童博物馆

翻翻家长和老师的朋友圈,你会发现在受疫情影响的过去半年里,“神兽”突然高频地被用来指称儿童.以前,他们可能被叫做“萌娃”或者“花朵”.

这其中,多少带着点成年人的无奈和失控.

社会学大宗师涂尔干的经典理论认为,儿童的成长包含着一种二重性.

其一来源于最初接纳他的家庭,家庭中的成人以自身的形象来塑造他;

其二来自学校,学校中的成人以社会的方式塑造他.

在正常情况下,一个儿童本就会因为这二重性,不断地在家庭和学校中感到不适应:

一年级的教师常常会为学生不听话、家长不配合而头痛;

而在孩子的成长过程中,家长也会感到自己逐渐失去了他们,难免有点失落.

疫情使得国内学生接受了数月的在线教学。在线教学的规则由学校主导、却发生在家庭空间,家庭和学校不断错位,加剧了原本的冲突。

如何弥合这种冲突?

在美国,儿童博物馆独立于家庭和学校,是一个重要的第三力量。

一方面它主导“儿童视角优先”,尊重儿童用儿童的方式学习,

另一方面,它为儿童进入公民社会做好准备。

而中国,且不论儿童博物馆是一个尚未为大众所熟悉的概念,大多数的传统博物馆重视成人观众多于重视儿童观众,展览功能大于教育功能,很难真正成为类似于美国儿童博物馆的“第三空间”。

带着这样的困惑,今年夏天,我向美国布鲁克林儿童博物馆寻求经验。

1899年布鲁克林儿童博物馆原址外观

布鲁克林儿童博物馆是世界第一家儿童博物馆,1899年成立于美国纽约布鲁克林区,被公认为儿童博物馆的标准书写者。

《纽约时报》曾评论,“在布鲁克林儿童博物馆之前,孩子们去学校学习,在操场玩耍,在博物馆感受无聊”,它的出现不仅彻底颠覆了儿童在博物馆的体验,作为儿童一生中第一个文化机构,也让很多儿童不再抗拒走进博物馆。

在布鲁克林儿童博物馆的影响下,全世界陆续成立了300多家儿童博物馆,而传统博物馆如美国大都会艺术博物馆等,也开始为儿童提供教育项目。

可以说,如果今日的儿童能够在博物馆找到一些属于自己的乐趣,很大程度上都要归功于布鲁克林儿童博物馆。

历史悠久之外,这家博物馆仍然保持创新的活力。在本世纪之初,它以其对环保的重视和实践,成为了美国第一家“绿色”博物馆,近几年又因为其教育项目的创新获得了美国博物馆协会的缪斯奖(MUSE Award)。

布鲁克林儿童博物馆外观亮黄色,是整个街区最醒目的一部分。这个主体建筑也曾得过大奖,1996年负责扩建的设计师弗朗西斯·哈尔斯班德(Frances Halsband) 说“这座博物馆的设计,基本是和行业传统反着来的。我们尝试鼓励‘混乱’(chaos)。”

成年人总是追求有序、避免混乱,不过正如希腊神话那般,混乱(或译为卡俄斯)才是一切的开始,在混乱中秩序也被孕育。

布鲁克林儿童博物馆外观

囿于今年的特殊情况,我无法实地探访布鲁克林儿童博物馆。

借助互联网,我对副馆长汉娜·埃尔威尔(Hana Elwell)以及展览和教育部门的两位主管凯特·卡莱里(Kate Calleri)、埃里克·弗里克斯(Erik Friks),进行了数次深度访谈。

对话后,我明白了布鲁克林儿童博物馆是如何做到“儿童视角优先”的。

在博物馆两大组成部分——展览和教育项目中,始终贯穿着对儿童发展规律的了解、尊重与耐心。

而整个博物馆在定位上,努力做得“小”,专心为社区服务,最终却有了超越国家的广泛的影响力,展现了博物馆作为公共空间的重要性。

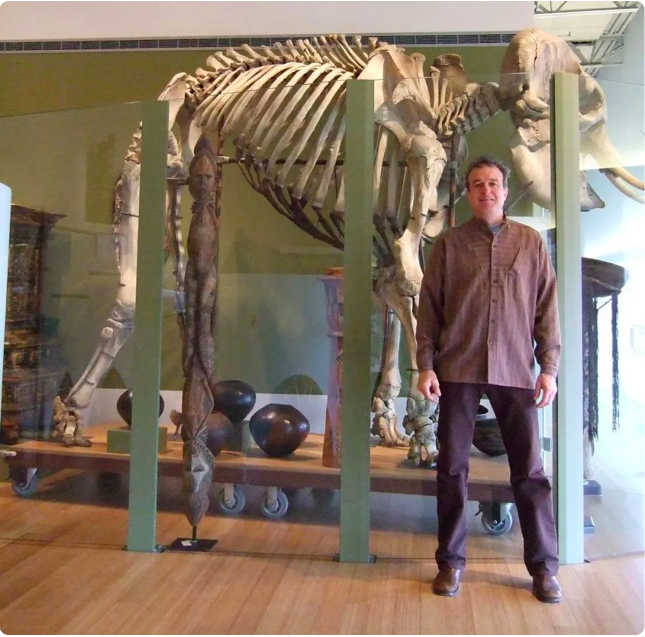

本文作者瞿逸冰

展览:顺应儿童发展规律

自一个孩子出生的那一刻,到18岁生日前,他都可以是布鲁克林儿童博物馆的观众。因为,博物馆的六大常设展览,正是按照不同年龄的发展水平设计的。

1岁不到的孩子必要去博物馆吗?我对如此低的年龄门槛有点惊讶。

现任副馆长汉娜对我这个问题并不意外,她说,“学习不只发生在学校里或者学龄儿童的身上,从出生开始,我们就在飞速地学习。只是方式不同。博物馆需要看到这些不同,并且进行相应的设计。”

汉娜是业内公认的策展和项目专家,曾在包括现代艺术博物馆(MoMA)在内的的多家顶级博物馆工作,对传统博物馆以及儿童博物馆的区别非常了解。

布鲁克林儿童博物馆副馆长

汉娜·埃尔威尔 (Hana Elwell)

包括皮亚杰、维果茨基和蒙特梭利在内的著名学者,都曾对儿童的认知发展做过经典的阶段划分。

虽然不同理论在分段略有不同,但是心理学界普遍认为6岁是一个重要分界点。在6岁以前,儿童对感觉与动作非常敏感,这是他们向外界学习的主要方式。

布鲁克林儿童博物馆有一个为0-6岁儿童专设的展区“Totally Tots”。与其说是展区,不如说是一个游乐区。这个区域提供了水、沙、积木、打击材料、幼儿攀爬架等,每种材料都有不同的鲜艳颜色,儿童通过有意识或无意识的玩耍,在与环境的互动中学习,促进感官发展。

孩子们最喜欢在哪一块玩?我问展览主管埃里克。埃里克最适合回答这个问题。他每天都在博物馆各处走动,维护常设展览是他的工作内容之一,而且他也很为自己的工作自豪。

展览主管

埃里克·弗里克斯 (Erik Friks)

“当然是玩水”,埃里克说。

我暗想:孩子们的爱好真是全球统一。

只要碰上下雨天,无数的孩子都会不管不顾地跳进小水坑,然后拼命踩水。在英国动画片《小猪佩奇》里,四岁的佩奇的最爱也是在泥坑里跳来跳去。

布鲁克林儿童博物馆的玩水专区

水的魔力在于会对一切动作产生反馈。不管你是踩水、泼水、还是将手放在流水之中,它都能给感官提供丰富的刺激,促进新突触的产生。

看起来很“熊”,但这就是幼龄儿童的学习方式。

当然,这对家长来说总会产生一些困扰。为了让孩子们尽情玩水,馆内准备了防水围裙,如果防水围裙不够用,还可以去专门的房间更换合适的衣服。

布鲁克林儿童博物馆幼儿专区

当幼儿逐渐长大,他们开始掌握一些概念化的思考工具,能用抽象思维理解世界。

这个阶段,展览就应该通过丰富的展品和布置,去传递清晰简要的主题。

“儿童首先发展出对自我的认知,然后开始关注家庭、社区、其他文化和更大的自然世界。”汉娜解释常设展览背后的逻辑。

相对应的,博物馆设置了对应的主题展区,如:

“感官房间(Sensory Room)”(自我),

“世界布鲁克林(World Brooklyn)”(社区),

“中央收藏区(Collection Central Exhibit)”(其他文化),

“与自然为邻(Neighborhood Nature )”(自然世界)。