摘要: 原标题:高考后人生还有无数的门槛 中国大城市常住人口,尤其是年轻人口中的相当一部分,都来自广袤的乡村和小城镇。钢铁水泥浇筑的大城市像一个个

原标题:高考后人生还有无数的门槛

中国大城市常住人口,尤其是年轻人口中的相当一部分,都来自广袤的乡村和小城镇。钢铁水泥浇筑的大城市像一个个巨大的磁铁,吸引着年轻的身体和梦想。会宁一中的学生们,就是这些年轻人中的一个既特殊又普通的群体。

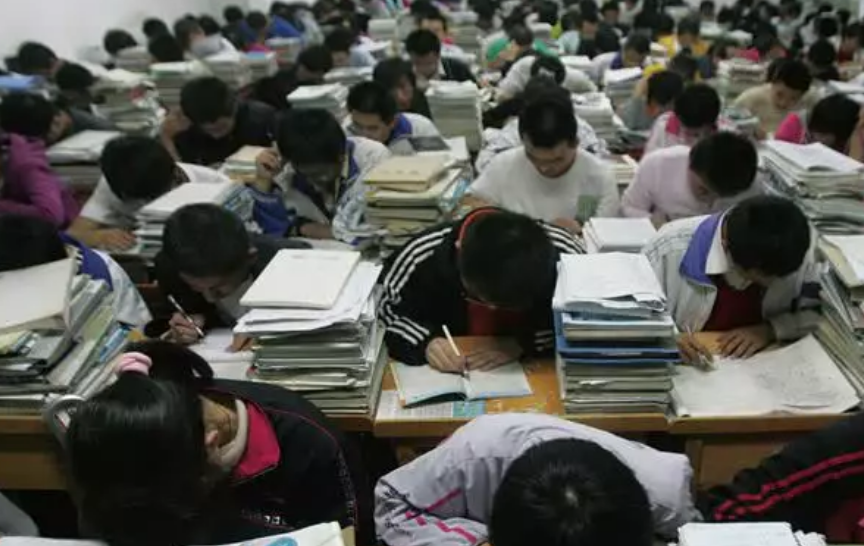

影片开头闪烁的光芒,是来自一群高三学生手中的手电筒。在还是伸手不见五指的黑夜时,他们已经陆陆续续走进了会宁一中的教学楼,开始一天的学习。他们的高考故事将会构成《中国门》的主体。

认真背书的高三学生,她的面前是厚厚的墙壁。

甘肃会宁是一个沟壑纵横、极度缺水的西北县。它极端艰苦的环境正如一位女生所说,“在会宁,只有生存,没有生活”。

人们抱着逃离会宁的希望,拥挤在高考这座窄门中,却意外地造就了它“状元县”的大名。会宁不到60万的人口中,走出了超过10万名大中专学生,其中有7000多名硕士,500多位博士。过关者远走高飞,他们的故事激励着校园里的年轻人用拼搏改变命运。但留下的人们依然贫穷。

早自习时间,学生们背诵的声音好似洪流滚滚。他们口中的英语速度极快,因为可以在同样的时间里重复更多遍。他们没工夫琢磨读音和语感。

在会宁的高考故事中,你可以看到“hard模式”高考下学生的种种压抑与突围,家长的关爱和无力,班主任的负责和焦虑。在其他地方,这并不是难得一见的奇观,但在会宁极度干燥的空气中,它像是带上了一种孤注一掷的绝望。

高考如期而至时,家长们神情凝重地守候在高考考场外。大门的栏杆让他们像是身陷囹圄,握着栏杆的手上沾满了洗不掉的泥土痕迹。

铁栏杆外焦急等待着的考生家长。

人们焦急等待着的,是高考的结果,更像是命运的审判。失利者要面对的,是回家种田或是进城务工,向上流动的大门几乎是彻底地关闭。被大学录取的幸运儿们,他们也许并不知道,自己拿到的并不是光明未来的保证书,而只是一张参加人生全面战争的入场券。

焦虑传递到下一代

在人潮汹涌的十字路口

每个人在痴痴的等

每个人的眼睛都望着

那象征命运的红绿灯

——罗大佑《未来的主人翁》

会宁的少年们不怕苦、不怕累,只怕没有机会跟大城市的孩子去竞争。但是他们很快会发现,高考之后,还有一扇扇新的门,当同龄人可以轻松穿过去的时候,他们还要在看不见的门板上撞得头破血流。

北京、上海的影像故事,显示出导演王杨的野心不止一部单纯的高考纪录片。他在接受《新京报》采访时表示:“这不仅是高考的问题,还是教育制度、社会公平和资源分布的问题。是几乎每个中国孩子中国家庭都要面对的门槛考验。而且高考后,人生还有无数的门槛、考试和竞争。”北漂、沪漂的年轻人无法回答:“教育改变你的命运了吗?”

北京部分的两位主人公就是“北漂”大军中的一员。大学毕业,迟迟找不到工作,他们只能居住在逼仄的城中村,靠打零工过活。一天下来,被拒绝的尴尬和汗水换来几张皱巴巴的钞票,还要担心明天有没有零工可以打。在巨大的压力面前,有人选择离开,有人选择坚持。送别之际,他们一起来到天安门广场上看升旗。这里是祖国的心脏,他们只是一滴滴微不足道的血液,被推着进来,然后又推着出去。

北漂青年盯着工头数钞票的手,这双手掌握着他一天的收入。

命运捉弄的对象,不仅仅只有底层青年。上海故事的女主人公在镜头前看着自己当年弹钢琴的视频,回忆起自己的学琴生涯。从8岁开始,从无间断地学琴,她的家庭条件殷实,父母倾尽全力支持她的钢琴梦。父母掏出一张张百元大钞付钢琴课学费时,毫不心疼。从音乐学院毕业之后,她依然无法在这座城市里找到一份心仪的工作。影片中,她最后的镜头是要去一个高档小区里做钢琴家教,因为门禁森严,我们看不到她在别人家里工作的样子。

在高档小区里的孩子们,他们的竞争开始得更早。影片中呈现了一个早教班中的场景。这些还没到幼儿园年纪的中产家庭孩子,跟着老师一起说英语,在音乐声中,被爸妈架着做游戏。孩子们脸上的表情懵懵懂懂,似乎都不知道眼前在发生着什么。他们还不知道学习是怎么回事,就被摆上了教育产业的生产线;有些孩子还在襁褓之中,就有早教机构给他们奉上了一套早教方案,据说能够提升孩子在幼儿园里的竞争力。

不像打零工挣的毛票,早教班部分出现的人民币鲜红而又整齐。

早教班的场景横亘在北漂和沪漂的故事中间,这样的安排多少有些刻意。王杨导演承认,本片素材的选择多少有些主题先行的意味。但他同时也指出,“教育”只是一个通道,“重要的是如何记录当代中国社会的某种感受。沿着这个思路,主题先行就不是铁板一块。它提供了一个路标,我们在过程中又重新发现” 。

这种感受,对于观众们来说,并不陌生。教育资源的分化就像这个社会本身的分化一样,已经达到了骇人的程度。“穷人的孩子早当家”这样的俗语已经无法安慰人们焦虑的心。人们更相信西方的典故:强者恒强,弱者积弱。

无论是面朝黄土背朝天的会宁父老,还是早教班里满怀期待的城市中产,他们都把太多的期望压在孩子身上。当自己的人生已经步入常规,可能性逐渐消散,孩子就成了改变家庭命运的全部希望。“我发现了最深层次的问题是,这个时代的人都很焦虑,无论他在什么位置。”王杨说道。

穿门而过的勇气

我们逆流而上,

尽管那倒退的潮流

不断地把我们推向过去的岁月,

我们仍将继续奋力向前。

——菲茨杰拉德《了不起的盖茨比》

人们曾经坚信,教育是通向光明未来的大门,高考是改变命运的独木桥。有人千辛万苦来到了罗马,却发现有些人生来就在罗马,而有些人甚至压根就不知道有罗马。

越来越多的人发现,能够通过层层筛选,成为“别人家的孩子”的,终究只是少数。而这些少数的背后,往往意味着大量的金钱投入,天生的聪明才智,或者是悬梁刺股的努力拼搏。上层社会所掌握的社会资源让他们在竞争中具有天然的优势。

但无论如何,高考仍然是当下最具普遍性和公平性的一扇大门。如果说城市中产还有其他选择的话,那么,无数的小城镇和农村青年,几乎只有靠读书才能避免重复上一辈的命运。这是为何诸如衡水、毛坦厂这样的高考工厂如此兴旺。就像片头字幕中写的那样:“当代中国,透过读书改变命运,仍然是大多数孩子的唯一选择。”