摘要: 原标题: 如教育惩戒办法真的要来了,您准备好了吗? 说到教育惩戒问题,就不能不提这样一份重磅文件。这就是今年6月以中共中央、国务院名义发布的

原标题: 如教育惩戒办法真的要来了,您准备好了吗?

说到教育惩戒问题,就不能不提这样一份重磅文件。这就是今年6月以中共中央、国务院名义发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。

正如专家所言,这是新时代指导义务教育发展的纲领性文件。其中令人欣喜的一句话就是提出,制定实施细则,明确教师教育惩戒权。

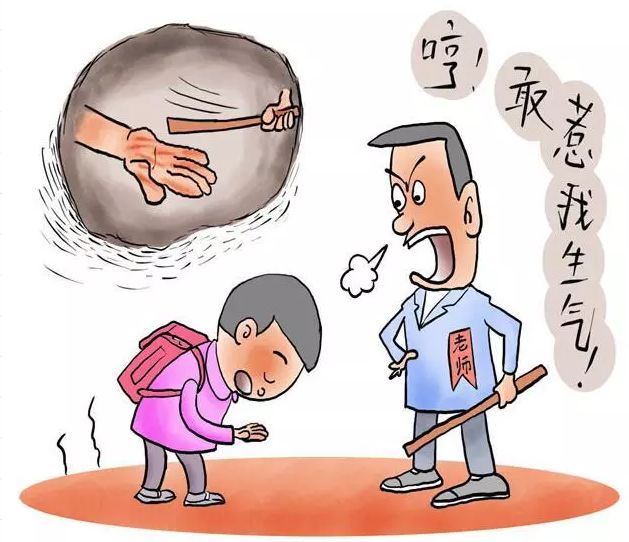

教育惩戒权第一次被明确写入中央文件,足见其重要程度。与文件发布遥相呼应,备受社会关注的“20年后打老师”案宣判,也让各界的视线再次聚焦于教师的教育惩戒权问题。

近年来,一说到教育惩戒权,可谓是一声叹息。2015年的一项调查显示,认为教师拥有惩戒权的人只占56.1%,其他小半数的调查者则认为教师没有惩戒权或说不清。不少教师直言,惩戒权作为教育者曾经天赋的权力,正在悄然消失。

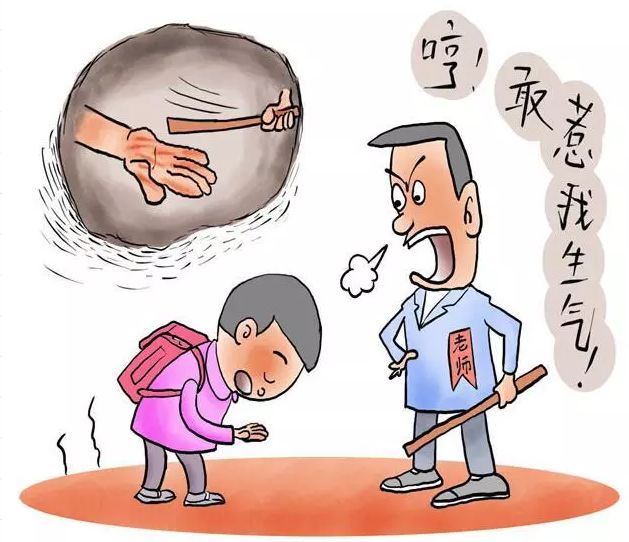

其结果是,惩戒权的丧失,导致师生关系扭曲,校园欺凌得不到有效制止,学生打老师现象时有发生……面对违规学生,教师“不敢管、不能管、不想管”。

“实际上,这是对学生一种不负责任的态度。”在教育部的新闻发布会上,面对记者关于这个问题的提问,基础教育司司长吕玉刚直言。他同时提到,现在社会上也有一种现象,有的家长对教师批评教育孩子也不够理解,甚至造成家校矛盾。因此,对教师惩戒权出台细则进行规范和明确,教育部“有义务、有责任”。

应该说,教师拥有惩戒权,本是天经地义,严格说来也仅是教师诸多权利中的一项。但如今,教师的教育惩戒权,却要靠教育部出面予以“维权”,专门制定文件予以“规范和明确”,在这样的高度重视背后,有着几多无奈,几多辛酸。

教师的教育惩戒权到底出了什么问题?问题与现象又反映出怎样的深层次社会原因?

如果大家不太健忘的话,一定还会记得10年前关于“班主任教师批评权”的争议。

2009年8月,教育部印发《中小学班主任工作规定》,其中明确“班主任在日常教育教学管理中,有采取适当方式对学生进行批评教育的权利”。

没想到,就是这一句话引发了社会的热烈讨论,包括许多言辞激烈的批评意见。央视连续多期节目对此话题进行探讨。

许多人对规定班主任教师批评权表示不理解或表示担心。

再看看《规定》出台的背景,与现在何其相似!当时的两起教师批评学生事件备受关注:一个六年级学生因为课堂上被老师批评,持刀砍向老师;一位高一学生因被老师批评,愤然跳楼身亡。

面对这样的情形,一些教师反映,他们不敢批评学生了。最极端的例子,就是2008年6月的“杨不管“事件,学生在课堂上打架致使一人死亡,教师竟无动于衷。

教师连批评学生都不敢了?实在是非常不可思议,对此,一向以敢言著称的时任教育部基础教育一司司长王定华发声说,教师正当使用的、恰如其分的惩戒不属于对学生的体罚,不提倡对学生的一切行为都给予包容甚至迁就。

但在当时“班主任教师批评权”的争议中,批评的、负面的声音占了上风,究竟怎样批评学生才算是“适当方式”,此后也没有下文。

回顾这场处于风口浪尖上的关于“教师批评权”的批评,深层次的问题是随着自媒体的发达,“人人都可批评教育”的尴尬,致使中国教育面临着一场信任危机,中国悠久的“尊师重教”传统也渐渐远去。

10年来,关于教师如何批评学生、如何实施教育惩戒的讨论,始终不绝如缕。但同时,我们也可以感觉到,舆论的风向在慢慢发生改变,人们从最初的批评、质疑慢慢开始接受,规定教师批评权或惩戒权,不仅很有必要,而且越来越迫切。

正是随着这样的观念嬗变,教育惩戒权被写进中央文件。人们终于开始认真讨论,教师究竟需要怎样的教育惩戒权?

再回过头来,看看那份差点让人信以为真的“惩戒实施办法建议稿”。应该说,作为一份法律界人士拟定的文本,建议稿从“总则”“惩戒行为”“惩戒方式”“惩戒序”到“申诉制度”“保障措施”,内容完备,条文严谨,确实有一定参考价值。

比如,建议稿规定了12条应受惩戒的学生违规行为,从携带危险品入校、扰乱正常课堂秩序、打架斗殴到迟到、旷课,考试作弊等;提出了从班主任到学校可实施的13条惩戒方式,包括批评教育、收管物品、听课反省到休学治疗等。

建议稿中也有许多值得肯定的可取之处,比如,它梳理了教育惩戒的法理依据,并注重了惩戒的科学性,主张不损害学生身心健康,并讲求公平、公正。

再比如,它专章列出了惩戒的程序,主张实施惩戒应通过班级民主决定并征得家长书面同意,显然是为了帮助教师规避可能的法律纠纷。

也因此,看到这份建议稿,许多人为之叫好,认为“非常好,早该如此”,“没有惩戒的教育是不完整的”,“可以帮助学校教育纠偏”。

但同时也应看到,作为一份建议稿,它其实还有许多不完善之处。虽然目的是将教育惩戒权细化,但作为细则,它的条文可谓是“粗细不一”,有的条目也不够严谨,甚至是并不可行。

特别是,作为法律界人士起草的文本,建议稿在注重法理和法律程序的同时,在教育专业性方面略显不足。毕竟,惩戒是一种教育行为,从根本上说要遵从教育规律,体现教育观念。

比如,在惩戒方式上,建议稿将背诵、体育、劳动等都作为惩戒方式,这些显然有失妥当。

“劳动刚刚被列入我们的教育目标,是学生应有的优秀品行,怎么能作为惩戒手段呢?”有网友质疑说。

还有网友认为,建议稿中的惩戒方式太“一般化”,老师们早就在用了,并没有新意,有的做法甚至会适得其反。