摘要: 原标题:人口曲线危机引发的政策大力支持 托育开始重新繁荣 第七阶段目前正在进行中,这条曲线向后会如何演进,正如二级市场的曲线难以预料一样,

原标题:人口曲线危机引发的政策大力支持 托育开始重新繁荣

第七阶段目前正在进行中,这条曲线向后会如何演进,正如二级市场的曲线难以预料一样,无法给出确定性答案,但基本可以认为是一个繁荣期的开始。为什么?我们先从微观和宏观两个角度看一看。

微观:巨大的供需差

如图所示,数字来自于公开媒体和相关研究,我们不较真数字有多精准,主要是看一个趋势:中国4%的入托率在全球范围内与日韩和一些欧洲国家相比,存在不小的差距,更不提90%的新加坡。与此同时,中国的女性劳动参与率,明显高于世界的平均水平,这个参与率是会让不少人感到意外的,但其实中国在男女平等方面在全球范围内来看做得确实不错,这是参与率的基本社会保证。此处也借用人民大学的一项需求调研数据,整体来说,36%的受访者有明确的日托需求, 城镇家庭中有96%希望1岁之后入托,其中的72%希望2岁后入托,说明有意愿的家长目前比较放心可接受的年龄还是2岁之后。

可能有的朋友会奇怪为什么此处称这个巨大的供需差只是微观因素,那是因为还有更为宏观的驱动因素存在。

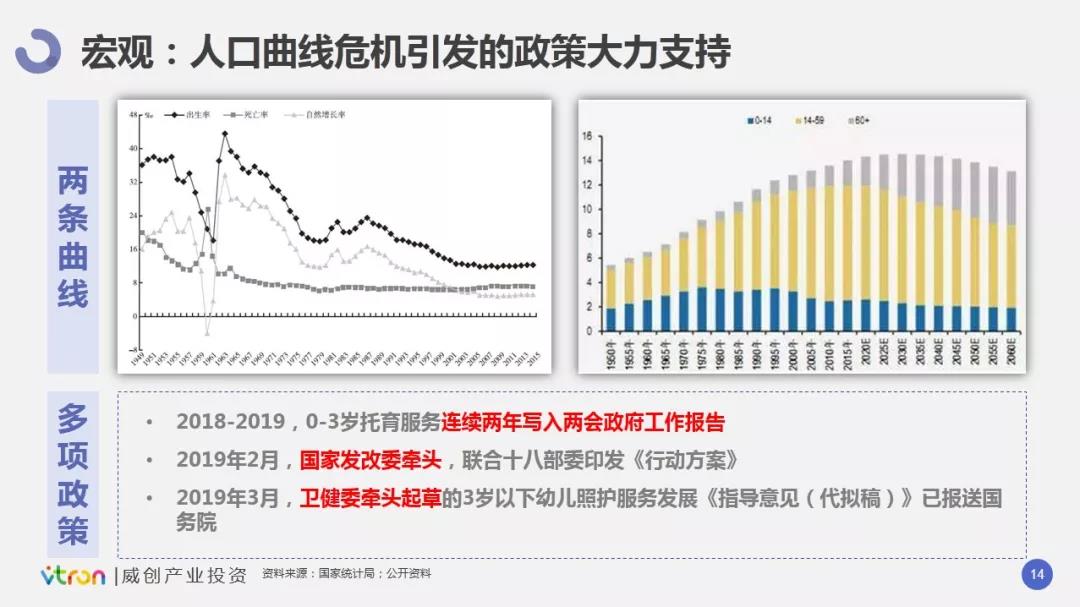

宏观:人口曲线危机引发的政策大力支持

先看两条曲线:第一条是人口出生率曲线,可以看到显著的下降,第二条是年龄结构图,灰色的60岁以上人口的占比在不断增加。过去几年,人口学家不断警示这两条曲线的趋势背后蕴含的巨大人口危机,以及人口危机导致的经济增长乏力与国力衰退的风险。这个不容乐观的人口趋势得到了执政者的共识与重视,很快,二胎政策放开。

然后再看与托育相关的一系列政策举动:0-3岁托育服务从去年开始连续两年被写入两会政府工作报告、今年二月份国家发改委牵头联合十八部委引发《行动方案》、三月份卫健委牵头起草的3岁以下幼儿照护服务发展《指导意见(代拟稿)》报送国务院——这一系列举动有几个共同特点:发起级别高、涉及部门广、行动速度快。(注:《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》已经于5月份正式发布。)

上下两部分呼应来看,就不难理解,对托育的重视与支持,是国家层面应对人口危机举措很重要的一部分。全面二孩政策放开之后,2018年新出生人口反而减少200万,在政策不再成为阻碍之后,面向幼儿的社会机制建立与服务职能健全才是保证出生率回升的关键。国家的决心将是托育发展的极大推力。

然而,在我看来,以上的微观和宏观还不是托育重新繁荣的全部原因,还有两个更为重要的因素:

用户意识的培育&行业生态的逐渐形成

用户意识由被动关注与主动选择两股力量促成。被动是指家长不得不,代表性情形是:上班族分身乏术、隔代抚养存在的教育理念冲突和新新老人更为自主的生活意愿、家政育儿人员整体被信任度较低。主动是指家长自觉自愿,代表性情形是:新新父母对早期教育理念价值的感知与认同、对系统且专业化养育服务的渴求、以及0-3年龄段幼儿按周计的快速成长特点带来的多元化需求。

用户意识的形成与成熟,与行业生态的演变相辅相成。15年前,早期教育理念通过金宝贝等早教机构和郑玉巧、尹建莉等老师的育儿著作开始传播,开启了国人早教的视野;10年前,宝宝树、妈妈帮等在线育儿社群进一步推动了育儿经验与知识的分享流通;5年前,崔玉涛,年糕妈妈等育儿大V自媒体出现,为用户提供更为专业的育儿知识;3年前,专业型托育机构开始为用户提供直接的服务。

不同阶段诞生的模式、产品和服务,并非替代关系,而是共存且互相影响,共同构成了当前如此丰富且复杂的行业生态,托育品牌化在这个演进史中成为一种必然。

那么,在托育重新开始繁荣的当下,有哪些属于当前发展阶段的行业特点,基于这些特点,未来的发展关键是什么?