摘要: 原标题:如何理解中国大学的行政化 中国大学背离大学精神的表现有:世俗化、功利化、工具化、行政化。其中行政化被社会关注的程度最高,其对大学本

原标题:如何理解中国大学的“行政化”

中国大学背离大学精神的表现有:世俗化、功利化、工具化、行政化。其中“行政化”被社会关注的程度最高,其对大学本质的损害亦最大。

大学的本质是学术、知识和真理。大学本质被异化后,其功能正发生变化。她已从“知识共同体”演变为“经济共同体”(各校都办公司)、“利益共同体”(各院都创收,教师都兼职)、“社会共同体”(医疗、养老等公共服务职能由大学承担)。

欧美大学校长的肩上只有一副担子,而中国大学校长的肩上却有四副担子。我们是在超荷负重的情况下追赶正在轻装上阵的世界名校的。

大学行政化的表现有:

其一,在价值观上,从“只服从真理““学术至上”的一元价值观,已发展为 “管理至上”“利益至上”“数量至上”等的多元价值观。坚守“学术至上”的教师人数在减少,在学校的地位被边缘化。

其二,学术资源配置以行政为中心。校长、处长、院长几乎掌握了学校的所有学术与公共资源。教授、教师只是被配置的对象。要获得学术资源,就必须获得资源配置权。因此,教授争当处长、院长便蔚然成风。这种学术资源配置模式不是大学的发明,而是大学模仿行政部门配置学术资源模式的结果。

其三,大学组织结构向地方党政关系看齐。大学领导班子成员间的关系被地方党政关系模式化,分为一把手、二把手等。在这个模式中,往往先党后政,先政后学,先管理后学术。以党代政,以政代学已司空见惯。

其四,工作机制行政化。科层制替代了大学的“扁平化”。以上下级关系,管理关系来设定组织机制。党管政,政管学,机关管学院,院长管教师,辅导员、班主任管学生。大学不像学府而如同官府。

其五,在大学文化上,“民主”“自由”“独立”“真理”“思想”“个性”等最有价值的要素正被“管理”“统一”“完成”“领导”“贯彻”等替代。在这种文化中,教师的“尊严”,学术的“权威”都要让位于“管理者”。

其六,大学中最大的行政化,是大学承担着不应承担的社会职能。把应向师生员工提供公共产品与公共服务的政府职能由大学承担,如子女上学、住房、医疗、养老等。大学去行政化首先应去其不应承担的政府职能。

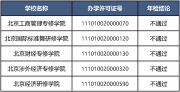

其七,大学及大学校长亦被行政级别化。

如何去行政化?

其一,回归大学精神,用知识共同体标准重塑大学价值。

其二,改善大学的治理结构,将决策权、管理权、学术权、监督权设定为平行关系,以界限和程序保证其有效行使。

其三,改造资源配置体制,从教育行政部门做起。改革大学拨款方式,大幅度提高生均定额,将生均定额所占拨款的比例提高到80%左右,将各种“专项”取消或合并。大学内的预算体制与拨款方式亦随之作相应改革,将资源重心从学校移至院所。

其四,将大学承担的其他职能剥离出去,让大学“更单纯一些”。

其五,大幅度压缩教育行政部门中涉及大学的内设管理机构。大学内部也相应减少管理机构。将科层体制变为扁平体制。

其六,取消各种形式的行政级别。改革大学校长的产生方式,建立职业校长职务保障制度。

其七,用“一把椅子”的理念重构大学文化。一把椅子是指,当某个空间内只有一把椅子的时候,校长不要坐,处长不要坐,学生不应坐,唯有教师可坐。这个理念的实质是把管理观念变为服务观念,把尊严还给教师,把权威还给教师。

如何改进高校的科研体制

目前中国高校的教学与科研体制只能造就如下两类人:

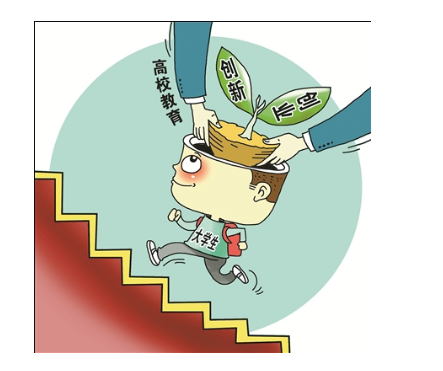

第一类是“会申请项目的教师”。即处心积虑申请项目,但做项目的目的是通过获得科研经费和发表论文来满足职称晋升或考核的形式要件。这样的科研被称为“无效科研”。其结果是,中国的各种科研经费都在大幅上升,总经费已经超过日本,但创新成果与经费投入之间却并不成比例。

第二类人是“会考试的学生”。只会熟背知识,但缺乏批判性、创造性思维和实践能力,一旦进入社会,各种不适应症就迅速显现。

“重理工不重人文”“重数量轻质量”“重论文轻应用”“重专利轻转化”“重形式轻内容”“重经费轻成果”的六重六轻是中国高校科研的普遍现象。导致这种现象的原因在于对科技评价标准设定与对人才评价体系的不科学。

实现从数量标准向质量标准转化的措施有:(1)以影响因子作为评价标准;(2)以引用率作为评判标准;(3)以对生产力的贡献作为评判标准;(4)以社会经济文化效益为评判标准;(5)以形成学派作为评判标准。(6)以是否传世作为评判标准。

完成高校科研方向的四大转变迫在眉睫:

其一,把个人兴趣引导至国家和社会重大需求上来;其二,把以学科为中心的科研模式转至以应用和为社会服务为中心的模式上来;其三,把校内科研转到行业发展的同轨道上来;其四,把中国团队转化成为国际团队。

我们要办什么样的大学

我们的目标是办出世界一流大学。这是个远大目标。在实现这个目标之前,我们应先使大学高尚起来,应使我们的大学回归大学精神。我们要办受人尊重的大学。

受人尊重的大学首先应彰显她的德性。大学之大首在大德,大学之学重在学统。将大德与大学问集于一身且能代表学统者谓之大师,大师即世之楷模,学之源出。师德决定校德,也决定生德。大学之德不同于世俗者,首在所明之德要为天下储人才,要为国家图富强。要在义利上为社会所崇范。大学失德,首先失在功利与世俗上,失德的大学是无法受人尊重的。

受人尊重的大学要彰显她的思想性。思想是一所大学的高度,有思想才有真理。社会的进步靠科技,而社会的方向靠思想。有思想的大学才令人向往。

受人尊重的大学要彰显她的创造性。大学是常新的,她是社会青春与活力的代表,更重要的是她每天都有创新成果产生。创新是大学表达自己水平最重要的方式。能创新的大学才是社会的发动机。

受人尊重的大学要彰显她的特色性。特色是大学的魅力所在。有特色才有价值,才不被人所忽视和替代。特色分为软特色和硬特色。软特色如学风、传统、文化与制度。硬特色则表现在学科实力上。所有世界著名大学都是以自己学科特色著称的。办出水平,办出特色,主要指办出学科水平与特色。无特色就难以受人尊重。

把德性、思想性、创新性和特色性统一在一起,就是我们要办的大学。这样的大学一定是受人尊重的大学。