摘要: 原标题:减负和治理培训机构是治标还是治本? 事件:2月26日,教育部等四部委联合发文减轻中小学课外负担,开展校外培训机构专项治理活动;3月5日的政

原标题:减负和治理培训机构是治标还是治本?

事件:2月26日,教育部等四部委联合发文减轻中小学课外负担,开展校外培训机构专项治理活动;3月5日的政府工作报告,总理在谈到2018年教育工作时,提出:着力解决中小学生课外负担重问题;几乎与总理讲话同时,一篇《教育部,请不要给我的孩子减负》一文在全网刷屏,足以见证应试教育的厚重民意基础。

2018年可能是历史上高喊对学生“减负”调门最高的一年,也是“减负”争议最大的一年。学生课业负担过重是不争的事实,而且存在着以下四大转移趋势:

*从校内学习压力向校外培训压力转移;

*从工作日负担过重向假期负担过重转移;

*从学生个人负担转为全家的共同负担;

*从单一课业竞争转移为分数、特长、素养的全方位竞争。

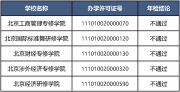

上图:培训机构盛况。

问题的焦点不在要不要减负,而是该如何科学减负。此次治理校外培训机构,主要着眼点是:

*提高培训机构准入门槛(包括场地、人员、师资、办学时间等);

*限定培训机构教学内容(不得提前教学、超纲教学);

*禁止培训机构组织各类学科考试和竞赛;

*切断机构竞赛和公立学校招生的联系。

距离四部委治理培训机构快一年了,效果如何呢?目前看主要成果就是各地摸排了培训机构的基本情况,公布了培训机构的“白名单”“黑名单”,其实就是提高了准入门槛。

然后呢?门槛提高了,大机构生意更好了,趁机提高收费,小机构化整为零,家长的经济负担更高了,好处是降低了选择成本;禁止提前授课和超纲教学,基本无法落地,顶多是倒逼机构准备两套教材备查而已;禁止培训机构组织学科竞赛,只能在一段时间减少了大型联考,只会催生出更多小型内部测试。

总结:

只要升学竞争依然激烈,校外培训就是刚需;只要校内教学不解决个性化、分层化需求,校外培训就是刚需;只要就业市场的学历崇拜愈演愈烈,基础教育军备竞赛就是刚需;只要国民待遇存在“三轨制”(公务员、体制内、体制外),激烈应试竞赛就是刚需;只要生存焦虑依然存在,教育比拼就无处不在。

目前来看,没有社会整体的系统改革,针对教育“减负”的所有措施都只是扬汤止沸的治标之策,距离釜底抽薪的治本方案相去甚远。