摘要: 原标题:你浪费的充电时光是贫穷孩子的渴望 当研究生漫不经心跑学术马拉松,无法在规定时间内完成科研作品,裁判员不再等待这些迟到的人. 钻故纸堆、坐

原标题:你浪费的充电时光是贫穷孩子的渴望

当研究生漫不经心跑学术马拉松,无法在规定时间内完成科研作品,裁判员不再等待这些"迟到的人".

钻故纸堆、坐冷板凳需要耐力、持久力,特别是这个漫长的学术生涯更需跨出舒适区,去提升学术能力,过程是煎熬苦涩的.

但相比于熬过艰涩的学术关卡,生活的绝望、外界的压力更加苦涩.

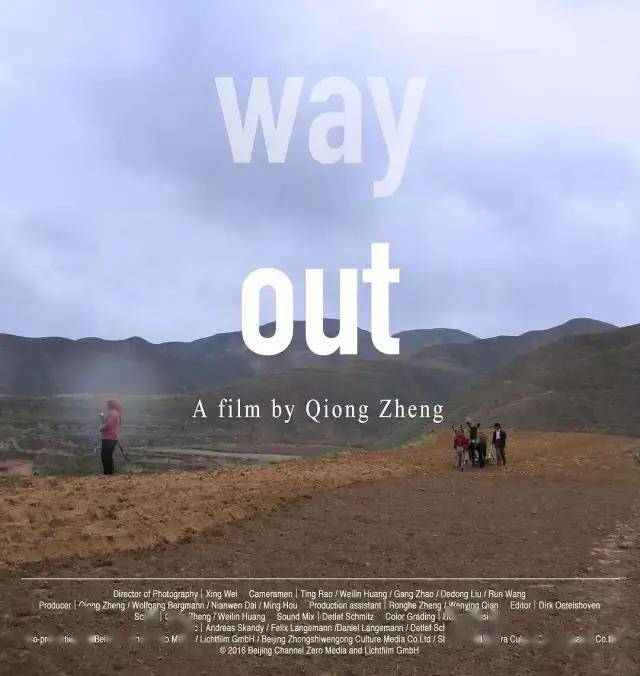

纪录片《出路》

曾经在教育界轰动一时的纪录片《出路》讲述了无法选择自己出身的孩子,如何寻找出路.

《出路》中的主人公马白娟12岁,家在甘肃会宁农村,父亲年纪大,母亲有智力缺陷,一家人像是蚂蚁一样讨生活.

对这个从小因干农活满手是茧的农村女孩来讲,上学时光是最快乐且短暂的.她梦想去北京读大学,毕业后能找到月薪1000元的工作.

奈何贫困屏障是“巨幕”,身边人都告诉她,上不上学都逃不过打工的命运,何必浪费钱.

挣扎过后,她选择听从家里的安排,16岁辍学,嫁给在陶瓷厂打工的表哥,再也没有走出过大山.

同样出生在山村的徐佳属于一代留守儿童.

徐佳父母都是城市工厂流水线底层工人.从小目睹父母因知识短缺而受困于底层的天花板,他告诉自己一定要考上大学.

高考两次都以失败而告终,他曾被压力折磨得想轻生.为了走出大山,他还是埋头在高高堆起的复习资料里,没日没夜刷题刷分,三战高考来改变命运.

考上了理想的大学后,徐佳更加珍惜来之不易的读书机会,提升综合能力.毕业后经过几年打拼,他终于在武汉安家落户.

而另外一边,马白娟的人生开始慢放.多年后,马百娟为了让孩子接受更好的教育,来到陶瓷厂工作,日复一日吸着灰尘,循环着父母的生存轨迹.

徐佳和马百娟的人生呈现了泾渭分明的图景.相比于受困于无法改变的阶层,无力转变的贫困,徐佳那些个没日没夜的努力、投入,拼命读书的苦,不算什么.

在美国工人阶层中,教育也是寒门子弟的出路.美国作家万斯曾写作畅销书《乡下的悲歌》,他讲述自身奋斗历程.

书中关于蓝领工人生活在贫困线以下的糟糕现状触目惊心,物质匮乏、家庭关系紧张、暴力频发、毒品蔓延成为白人蓝领的生活代名词.