摘要: 原标题:过度竞争下的弱者盲区,我们没看到的是什么? 另外一点我不希望看到的,就是竞争正在走向个人主义视角的机会博弈。刘云杉表达了对过度竞争

原标题:过度竞争下的“弱者”盲区,我们没看到的是什么?

“另外一点我不希望看到的,就是竞争正在走向个人主义视角的机会博弈。”刘云杉表达了对过度竞争可能引发的又一影响的担忧。

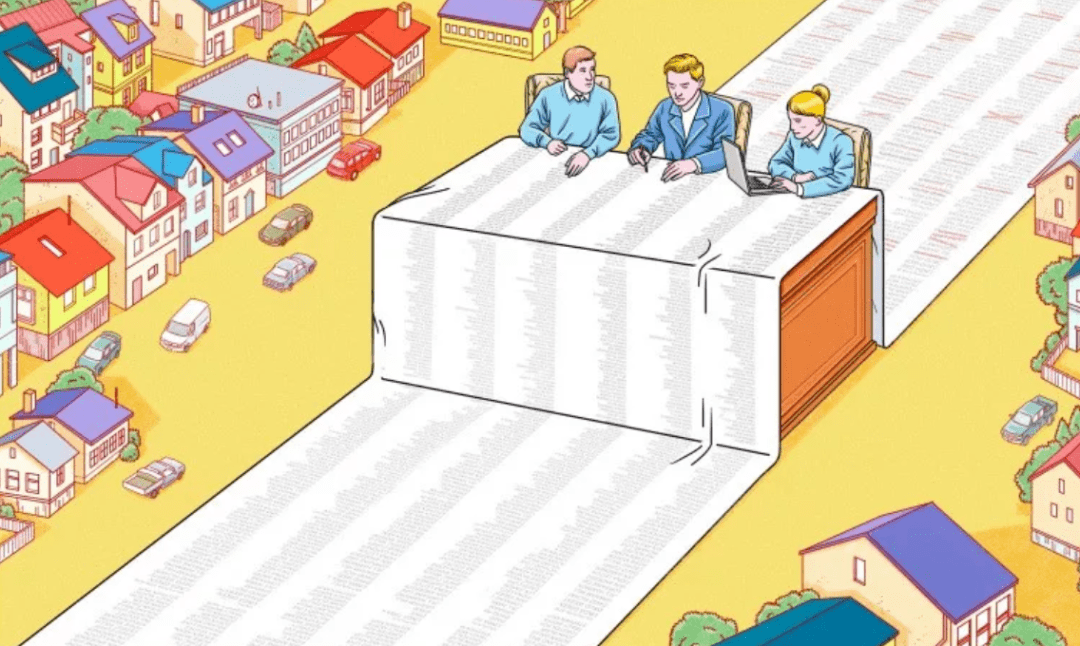

家长们砸最多的钱,买最多的课,上最贵的学,企图靠抢夺教育资源来一决高下。孩子们的学习压力和负荷能力被搁置一旁,母亲们却忙于“项目经济”。

“海淀家长”、“顺义”母亲,虽然走的道路各有不同,一个提倡勤学苦练出类拔萃,一个提倡琴棋书画样样精通,但最后却都是殊途同归:大家好像都存在着一种迷之自信,似乎下的赌注越多,赢得几率就会翻倍。

谁比谁拿到的奖状多,谁比谁钢琴弹的好,谁拿到了多少个offer......孩子可视化的成果越多,父母们这个项目经理当的就越成功。

可父母们又当如何走出焦虑的怪圈?刘教授的看法是,不要把孩子变成是自己的一个项目。孩子不是一个虚荣的指标,要帮助孩子认识自己,慢慢涵养TA的性情和性格,而不是封闭局限在“我一定要战胜别人”的思维当中。

“借国家教育的机会,爬上他们个人自由教育的前程。人生就只有斗争,只有分离。社会上也只有那些聪明强壮的成功,而不管愚笨病弱的失败。”

除了呼吁大家跳出个人机会主义的教育怪圈,刘云杉还特别提到了要警惕基础教育中县域中学的塌陷。

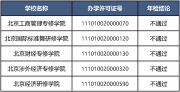

“在八十年代、九十年代的时候,北大的招生数据中你会看到有很多省级、县级高中考上来的孩子。不过随着时间的推移,你会发现考上名牌大学的生源校和目标校范围开始慢慢缩小,最后都集中到了头部校——也就是那些资源、生源都富足优越的名校,牛校中去了。”

县域中学的塌陷问题,不光存在于县、乡,就连城市中的学校,也有生源集中在头部学校,而其他学校“无人问津”的现象。即使目前有公民统招、摇号政策的影响,家长对于头部学校的迷恋还是只增不减。

头部学校的背后,是多少学校的利益受损,这个问题令人深思。

“我们在谈教育平等时,要认识到宽松教育可能带来的平庸;在谈机会均等时,要认识到自由竞争的残酷;我们在谈卓越人才培养时,也要清楚更有可能被竞争后的拔尖所架空;我们在谈教育选择时,要认识到多元选择后隐含的社会分化甚至分裂。”

破除焦虑,最根本的方法是回到原点

整个采访过程中,刘云杉多次强调,要想缓解焦虑还需从根本问题入手。破除教育迷局,不是一家一户的事,而是整个社会的事情。

她认为,当前的教育更多被狭义地理解为“学”和“教”,其“育人”的根本特性被忽略了。父母们认为把“学”和“教”让渡给学校和校外培训机构,就完成了教育孩子的责任。学校的教育也逐渐空疏化,沦为了知识的购买场。

“教育最重要的一点,是育人。要让人认识自己,塑造内在的性格。性格的背后是其内在坚定性,即有所为,有所不为。要学会取舍。”

如果不了解自己的限度在哪里,在能力与欲望之间寻找不到平衡,就会陷入无限的自我,无限的竞争,以及无限的焦虑。

刘云杉特别强调,学校和社会要能塑造共识,因为这是一个共同人格、共同文化、共同传统和共同次序的奠定,是国民教育里面最核心的部分。