摘要: 原标题:被忽视的青少年抑郁症 在微博上有一个热转的故事: 一个复诊抑郁症的孩子,得到了医生的表扬。母亲马上在旁边说反话:用功,假用功。 无论

原标题:被忽视的青少年抑郁症

在微博上有一个热转的故事:

一个复诊抑郁症的孩子,得到了医生的表扬。母亲马上在旁边说反话:“用功,假用功。”

无论医生怎样叮嘱,还是会忍不住用讥讽的语气和孩子交流。

微博@愁容骑士典当记

抑郁症、父母、孩子,这三个关键词背后的故事,对于很多人来讲是无法言说的伤痛和阴影。

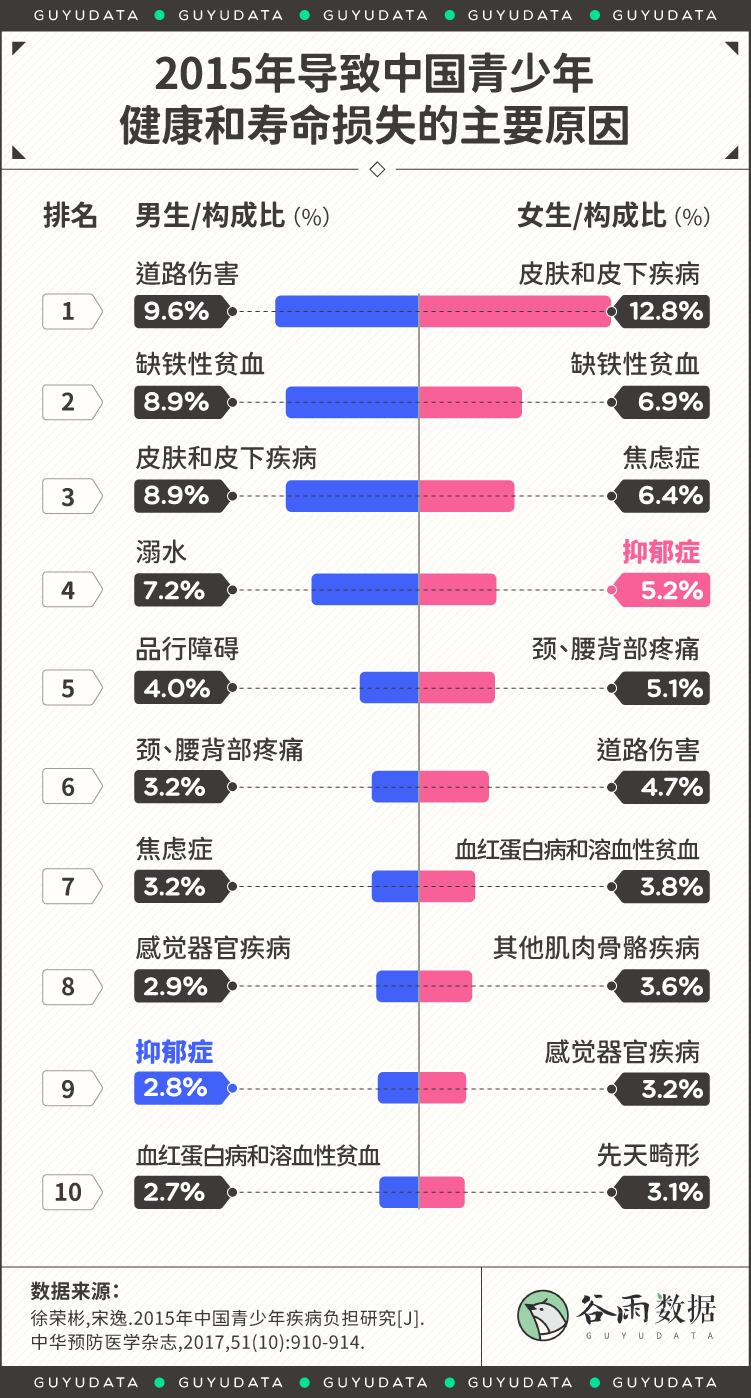

抑郁症已经成为威胁青少年健康成长的主要疾病之一,但误解和忽视仍然存在。

作为尚未完成社会化的未成年人,青少年患者的症状和个人感受也最容易被忽视。

家长们或许很难理解:小孩子懂什么抑郁症呢?

他们被长辈捧在手心,没有经济压力、无需面对社会的毒打,与其说是抑郁症,倒不如说是“心理脆弱”和“青春期叛逆”。

事实远非如此。

《中华流行病学杂志》调查数据显示,9-18岁青少年抑郁症状的检出率为14.81%左右。(注:抑郁症状不等于抑郁症。抑郁症状意味着很多学生存在低自尊、负面情绪、无法感知到快乐等问题,而确诊抑郁症往往需要更加严格的医学诊断。但是这个数据已经表明:有很高比例的青少年在成长的过程中,都会遭到抑郁情绪的困扰。)

这个高检出比例背后,是一群有苦难言的孩子。

当他们试图诉说自己的苦难,为情绪寻找排解出口的时候,得到的回答可能是:“你的生活已经够幸运了。”

@愁容骑士典当记微博下的网友评论

抑郁症是很有可能毁掉一个孩子的。

根据世界卫生组织的报告,所有精神卫生疾患中有半数始于14岁,但大多数病例未被发现,也没有得到治疗。

在全球范围内,抑郁症是15-19岁青少年疾病和残疾的第四大原因。

对于女孩而言,她们在成长过程中,比男孩更有可能面临抑郁症的风险。

02郁症感和病耻感

在确诊抑郁症之后,很多人的第一想法是:逃避。

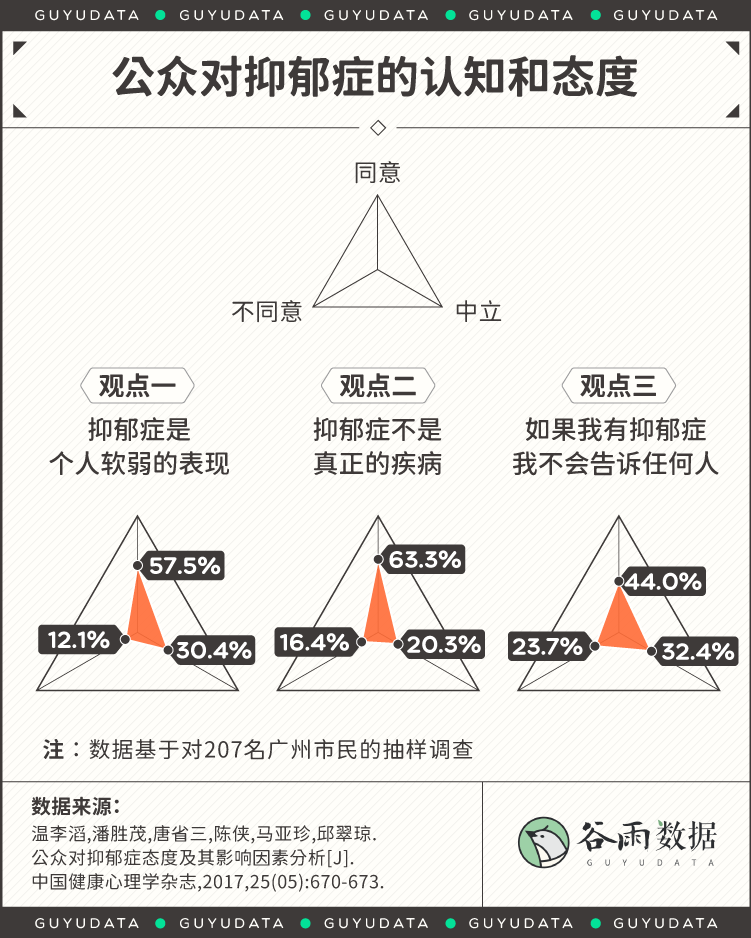

在如今的社会舆论之下,对于抑郁症仍然存在着很多误解。

他们会认为抑郁症是个人软弱的表现,并不是真正的疾病。

社会环境所带来的病耻感,让孩子们把自己层层包裹起来,将抑郁症变成独自吞咽的痛苦。

因为承认自己患有抑郁症,得到的可能不是安慰和开解,而是诸如“矫情”“软弱”之类的指责和鄙夷。

并且,年龄越大,对于抑郁症的耻感越明显,感知到的社会耻感也越明显。

如此的环境,会让抑郁症患者感觉自己受到了外界的歧视。

渐渐地,他们变得不愿意寻求帮助、病情延误,甚至发生自杀行为。

更深的困扰和恶性循环,来自于抑郁症患者家庭内部。

对于一些父母来讲,承认子女患有抑郁症不是一件容易的事。

他们会将孩子的个人品质和精神状况与抑郁症挂钩,或者先孩子一步崩溃:“我对你这么好,你为什么还会得抑郁症。”

因此很多年轻人即使确诊了抑郁症,也不敢轻易告诉父母。

自媒体「抑郁研究所」曾做过一份调查,根据318份病友的反馈,81.41%的子女不愿意和父母倾诉。

因为即便和父母说出实情,也得不到理解。

在前文提到的@愁容骑士典当记的微博下,有近两万名网友吐露心声。

我们通过“抑郁”关键词筛选出相关评论,发现很多家长对于抑郁症没有任何科学的认知。

“她不过是个孩子,有什么压力?得什么抑郁症什么病不病的,我看就是装的。”

“重抑郁五年了吧快,我妈最常说的一句话‘都是小时候太惯着你’……”

“我妈说我抑郁症完整读完大学考完研这么多年没出事(指杀人或者自杀)已经很不容易了,她特别不耐烦地直接怼一句:那你想咋办,让我把你送精神病院?”

一部分父母没有意识到的是,他们的存在本身,也是造成和加重孩子抑郁的原因之一。