摘要: 原标题:上课学习和闭环的路在哪里 在中国,家长不会为能力水平是多少买单。他们要买单的只有两个点能考上什么学校(录取),以及问题怎么解决(上

原标题:上课学习和闭环的路在哪里

在中国,家长不会为“能力水平是多少”买单。他们要买单的只有两个点——能考上什么学校(录取),以及问题怎么解决(上课)。录取的事归国家管,上课的事,于是就吸引了大批教育公司。

恰恰是这个合谋,让所有人都关心上课的事,但没多少人关心教育。

我之前曾经详细分析过大班模式的公司,讨论直播网校之同步和培优的区别。如果我们不要超前学习解题套路,而又想提高学生的能力和素养,又该实践什么样的课程,我设想过:什么是同步的数学思维课程? 这是我之前的思考,都是比较长篇而且具体的。它们中形成的认知,当下我没有多少改变。但提前学已经形成了市场的大势——这一点我无法否定,也无法反抗。

相反,大家认为更加僵化公立教育体系中,反而有一定的空间(当然,尤其是数学科学方向,空间更大)。

就拿数学的课程为例,小学数学习数数和计算,我在上面的链接中探讨了很多具体的课例。在绝大多数的线上线下校外课程中,都是以极其激进的方式在教如何解决难题,但学生数感的本质、数量和计算的理解,乃至一开始第一座大山/第一个机会十进制的深刻理解,并不会考虑教学和学习过程——但下一版的教材编写者已经在形成新的思考。

人教社王永春老师组织生本学材的研发,已经有几年光景了——以学生为本的学材,以面向学科素养为目标的课程内容,为下一版人教教材做准备的内容,我其实一直很好奇它具体的体系和课程思路是怎样的。

在一起教育科技云教研平台上,有王老师一个分享,专门讲解这个课例的思考。我很欣喜的发现,十进制是深度理解的关键,这是我们一致的地方。下一版人教小学教材,对“10”的数数和认识,和现行教材会发生深刻的变化,会让学生深度理解十进制的产生,并基于法则推理的方式来学习计算,而不是通过数数和记忆的方式来学习计算。

刚刚和朋友们吃饭,曾经聊起这个话题:就教育而言,接下来到底是市场驱动力更有效,还是体制内的驱动力更有效,为教育带来深刻的变革?

我当时的回答是,我认为全日制学校内(在当前民退的环境下,可以指体制内)才是变革的希望,如果还有希望的话。不要对市场驱动力有期望,市场只会考虑如何提升商业效率,并以此为目标找到更好的资源配置方案。市场的主体不关心教育,它关心家长如何付钱。

这样说其实有点悲观。

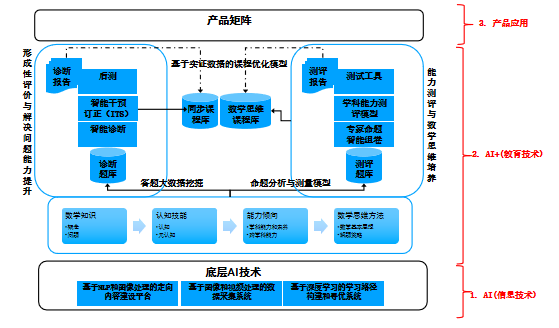

但我们从积极的方面说,即使在这样一个局面之下,我们可以做什么样的改良工作?那就是,我们来尝试提问:不管是大班课小班课AI课各种课,在校外现行教育目标下,我们如何让孩子的学习过程更有效、如何让家长获得的服务更优质?

问题A和问题B,在新的场景下,我们可以衍生出两组新的问题。

第一组问题是,如果我们对学生的学习加深了理解,是否可以帮助我们对学生的转化和续费进行优化(商业问题C):

对学生学习的理解,可以为用户画像带来什么样的深刻变化

对用户的领域画像,可以为商业路径效率(转化、续费)带来什么样的竞争优势

学情效果是否可以直接作用于商业路径效率

这是我们理解了学习过程和用户,但是否可以对商业有帮助。大家可能假设是有帮助的,但实际上未必。比如测评。现在我们的模式是,家长通过体验(课)来买(正式)课,消费(正价)课时之后就付了钱——没有再退费的理由。如果专业化的测评告诉我们的结果是,上课学习没有效果——那么商业逻辑要有变化吗?测评是学情的核心,但学情只是运营的内部工具,它不能直接作用于商业路径上,成为商业逻辑的一环。(而诸如生活用品,吃穿用的好坏,直接作用于商业的实现,这有很大不同)

第二组问题是,如果我们对学生的学习加深了理解,是否可以帮助我们对学生和家长提供的服务品质——形成正向循环(服务问题D):

是帮助迭代课件、教学方法还是师生互动,或者如何改进教学服务

是否可以提升辅导老师的人效?是否可以增加服务品质?对两者贡献的关系是什么

是否有助于规模增长?是否有助于口碑风暴的形成?对两者贡献的关系是什么

这里有一些数据和早期的实践,但并不适合开放探讨。既然没有办法更改教育目标,我们还是在思考教育技术解决问题A、B的同时,也期望看到它对问题C、D也有贡献的可能性,可以对行业做局部的改良。

这里,我们用一个词来形容,那就是闭环。孩子来上课,孩子来做题,但孩子和家长可以获得更好的产品和服务,用于提升他们预期的结果的效用。有些闭环作用在产品内容层面,有些闭环作用在服务层面。

这对未来而言,有一条潜在的路。漫长,不易,而且,现在还很早期。想想看,线上学习才刚开始普及,教研能研发出基本门槛的课程、教学老师能招够数量且满足基本的培训、辅导老师能够有基本的体系,大家可以用到基本够用的功能,看到基本可靠的数据——都还很有挑战。

在搭建基础平台/追求规模化的阶段,闭环才刚刚开始。这是我的第二个认知。