摘要: 原标题:素质教育的本质究竟是什么? 很多人认为素质教育就是应试教育的反面,事实上,这是一种误读。 应试教育产生于20世纪80年代。经历了十年文革

原标题:素质教育的本质究竟是什么?

很多人认为素质教育就是应试教育的反面,事实上,这是一种误读。

应试教育产生于20世纪80年代。经历了十年文革后,中国教育界终于恢复了高考制度。

80年代中期开始,高考竞争日益激烈,开始了中国考生的“千军万马过独木桥”之路。不少中学以毕业生能考上名校为荣,升学率成为基础教育乃至地方政府的政绩。

于是,一些中学开始剑走偏锋,违反教育规律。高中最后一年完全进行“应试”训练,大搞“猜题”“押题”“标准答案”“题海战术”。

慢慢地,这种现象开始下移,发展到初中升高中、小学升初中甚至幼儿入小学都搞“应试”训练的地步。舆论对这种现象做了一个负面概括,名曰“应试教育”。

可以说,应试教育是标准化考试的产物。而与应试教育相对的素质教育则被扣上了重音体美、轻数理化和宽松教育的帽子。

素质教育=重音体美,轻数理化?

很多人以为素质教育是近几十年美国教育理念的舶来品(比起标化考试成绩的高分获得者,美国大学更青睐于具有运动、音乐等特长的全面发展的学生)。

其实,北京大学的创始人蔡元培先生在很多年前就提出了军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育,“五育”并举的教育宗旨,堪称素质教育的鼻祖。

军国民教育,即体育;实利主义教育,也就是智育;公民道德教育,就是德育;世界观教育;以及美育。蔡元培还强调“五者不可偏废”。

而如今,很多人却认为,所谓素质教育,就是要大力培养音乐、体育、艺术等方面的能力,并对语数外科学等课程的学习嗤之以鼻。

实际上,素质教育本身强调的就是德智体美劳的全面发展,而非仅仅是艺体或德育美育。

素质教育=宽松教育?

网上所传的南京一中的素质教育政策让很多人“似曾相识”。

没错,这就是去年10月南京推行的减负措施。当时还有网友写过一篇名为《南京家长已疯》的热文。

当时就有很多人质疑南京教育局,在以标化考试选拔人才这一基点不动摇的背景下,“不许补课,不许考试,不许公布分数,不许按成绩分班,突击检查学校,查看学生书包里有没有卷子、课外辅导教材、作业本,抵制花里胡哨的课外辅导,只能用教材配套的教辅 ”…真的可以吗?

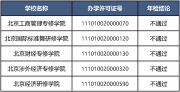

这些措施在南京引起广泛热议后,有的学校睁一只眼闭一只眼,并没有严格执行,例如南京二十九中。但南京一中却是实实在在按照教育局的要求来规范学校的师生。

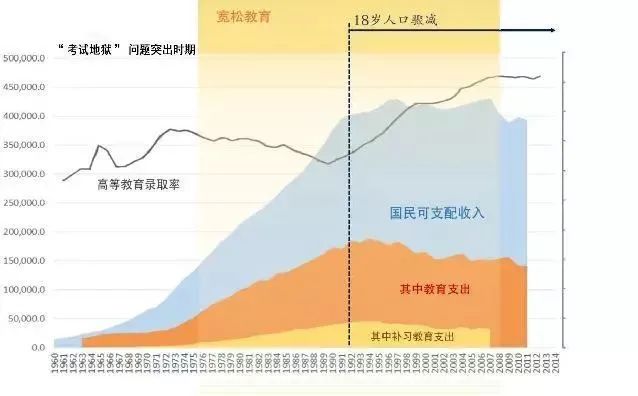

其实,南京教育局去年的举措与日本上世纪70年代的行径有相似之处。

当时的日本经济飞速增长,家庭可支配收入增加。越来越多的日本家长开始对高强度的学业产生怀疑,这些家长表示:不想给孩子一个“考试地狱”。

于是,文部省在1976年12月18日发布教科答复报告《关于改善小学、中学及高中的教育课程基准》,指出“精选教育内容,旨在实现学生过上宽裕而又充实的学校生活的目标”。成为著名的“宽松教育”的标志。

不过,日本宽松教育的结果又是另外一个故事了。

当年由于日本当局对“高强度教育”的矫枉过正,导致日本学生的学习能力大幅度下降,本意是企图培养出具有创新精神的下一代,但是日本政府发现宽松教育并没有培养出高素质人才,甚至出现了“垮掉的一代”。因此,在2016年,日本又宣布实行“去宽松教育”。

此处需要指出的是,宽松教育和素质教育属于两个截然不同的理念。前者是对高压教育的松绑,而后者类似于全人教育,有着更深刻和复杂的内涵。

素质教育的本质是享受学习的过程

就像学习音乐是素质教育,但只为了考级而学习音乐则是应试教育一样;也可以用素质教育的方式学习语文、数学、英语、科学。

例如在国际学校课堂很流行的PBL项目式的学习、IB的探究式学习、STEM的课程融合式学习等方式,都是素质教育的学习方式。

不死记硬背方程式,而是通过实验的方式一样能够了解数学的奥秘;不埋头刷题,而是学习如何写一篇高水平的学术论文一样可以锻炼英语的写作能力……

而当学生牢牢地掌握了这些知识,考试的成功是一个水到渠成的过程。

著名的历史、经济学家、香港中文大学教授秦晖就曾表示:“素质教育”和“考不考试”完全是两回事。素质教育是就教育目的而言的,它以全面提高人的素质为目的。“应试”是针对教育过程而言的,是一种成就评估手段。

回归素质教育本质,它看中的并不是短期的、立竿见影的知识累积或者考高分,而是站在更宏观的维度,其终极目的是指向人本身,意在培养出具备独立思考能力、跨文化沟通能力,发现问题并解决问题,适应未来社会发展的下一代。

倘若,南京一中仅仅是因为分数不理想,家长们就反对素质教育,这可以说是教育的一种倒退。